在刚刚过去的假期尾声,一位媒体人分享的“亚洲大学生篮球联赛啦啦队热舞视频”迅速登上热搜,引发了社会各界的广泛关注与热议。视频中啦啦队员青春洋溢的舞姿、明快热烈的音乐节奏以及现场观众的激情呼应,形成了强烈的视觉冲击力与情感共鸣,成为网友讨论的焦点。有人赞叹青春与活力的绽放,有人则质疑热舞是否过度娱乐化,甚至引申出对校园文化、媒体传播、体育精神与社会审美的深层讨论。本文将从“事件传播与网络效应”、“啦啦队文化与体育精神”、“舆论争议与社会审美”、“媒体责任与公众思考”四个方面进行深入剖析,探讨这一事件背后折射出的文化现象与社会心理,为理解当代青年文化传播与公众话题演化提供多维度的思考。

1、事件传播与网络效应

在当下的社交媒体时代,一条视频的传播速度往往超乎想象。此次亚洲大学生篮球联赛啦啦队热舞视频的爆红,正是网络传播机制作用的典型案例。媒体人凭借其账号影响力与内容敏感度,将原本属于校园体育赛事中的一个片段推向大众视野。短视频平台算法的加持、网友的自发转发与话题标签的持续发酵,让原本地域性的内容一跃成为全国性话题。

从传播学角度看,这种现象体现了“注意力经济”的力量。用户在假期尾声普遍处于放松与娱乐需求高峰期,热舞视频以青春、动感、视觉冲击为特征,恰好契合了受众的心理节奏。媒体人在恰当时间节点发布,也起到了“点燃舆论场”的关键作用。一段视频成为热点,并非偶然,而是内容属性、时间节点与传播机制的多重叠加。

此外,网络效应还表现在“评论与二次创作”的浪潮中。许多网友在社交平台上进行模仿舞蹈、制作表情包或短评解读,使原始内容不断被再生产与再传播。这种“用户共创”进一步强化了视频的热度,也让事件从单纯的娱乐视频转变为一个社会话题,体现了当代网络舆论生态的互动性与裂变特征。

2、啦啦队文化与体育精神

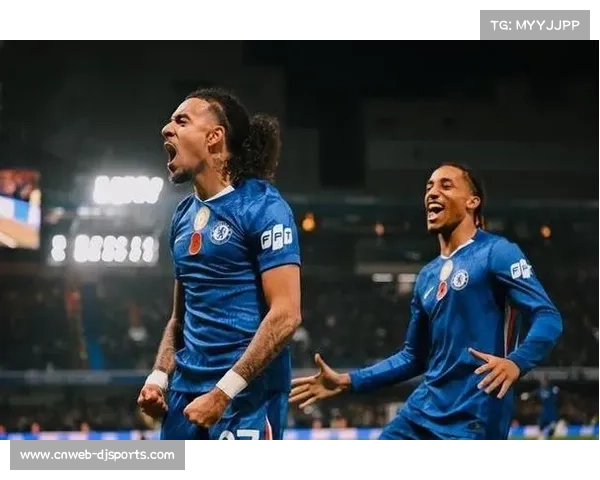

啦啦队文化起源于西方校园体育体系,作为体育赛事中的精神助推力量,其核心在于团队协作与积极向上的运动精神。亚洲大学生篮球联赛的啦啦队表演,不仅是赛场的装饰,更是体育精神的重要组成部分。她们以热情、活力和节奏感调动观众情绪,为比赛营造出浓厚的氛围。

然而,在网络传播语境下,啦啦队的舞蹈常常被过度简化为“视觉焦点”。不少观众忽略了其背后的训练付出与团队精神,只关注外在表现。这种单一的审美视角容易削弱啦啦队文化的体育属性,使其陷入“娱乐化消费”的误区。实际上,啦啦队成员同样是运动员,她们在舞蹈、节奏控制、力量协调上都经过系统训练,其专业性不亚于任何一项竞技运动。

值得肯定的是,此次热舞视频在热议中也带来了正向影响。部分观众开始重新审视啦啦队的体育价值,认识到她们不仅是“表演者”,更是“赛场精神的延伸者”。这种对体育精神的再讨论,有助于推动校园体育文化的多元发展,让更多人理解体育不只是竞技,也是一种文化与情感的交流方式。

德甲积分榜3、舆论争议与社会审美

当热舞视频进入公众讨论空间后,舆论的分歧几乎是必然的。一部分网友认为啦啦队表演展现了青春的活力和美感,代表了新一代大学生自信、开放的精神风貌;另一部分网友则批评舞蹈动作“过于热烈”,认为不符合校园赛事的气质。这种争论本质上反映了社会审美标准的多元化与代际差异。

当代年轻人普遍接受全球化的文化影响,对身体表达与舞蹈艺术持更开放的态度;而部分传统观念依然倾向于“内敛、含蓄”的审美取向。两种审美体系在网络上碰撞,形成了复杂的讨论空间。媒体人分享的行为本身也被置于道德与职业边界的讨论中——究竟是单纯传播体育文化,还是在“制造流量”?这一问题在舆论中反复被提及。

值得注意的是,争议的产生并非负面,它反映了社会在文化认知上的动态演变。不同观点的交锋使公众更加关注校园文化建设与性别表达边界,为未来的文化传播提供了警示与启发。社会审美的多样性,正是文化包容性的体现;关键在于如何在表达自由与公共伦理之间找到平衡点。

4、媒体责任与公众思考

媒体人的一举一动,往往在舆论场中具有放大效应。此次视频事件中,媒体人的分享行为既推动了事件传播,也引发了对媒体责任的反思。作为信息传播的桥梁,媒体人需要在追求流量与维护价值导向之间保持警醒。尤其当内容涉及校园、青年与性别形象时,传播尺度的拿捏更显重要。

公众的讨论同样折射出媒介素养的差异。有些网友理性分析、客观看待;也有部分人借机发表极端或低俗言论,使原本健康的文化交流被噪音干扰。这一现象提醒我们,网络时代的“公共表达自由”必须与“公共理性”并行。只有当媒体与公众共同遵循审美与价值底线,才能构建良性的舆论环境。

更深层的思考在于,媒体传播不应止步于“事件”,而应引导“思考”。通过分享啦啦队视频,公众不仅看到青春活力的表现,更应看到体育文化的深层价值与社会心理的变化。媒体的责任,是让观众从“看热闹”走向“看文化”;公众的成长,也应体现在从“情绪化评论”走向“理性理解”。

总结:

亚洲大学生篮球联赛啦啦队热舞视频的走红,既是一场网络传播现象,也是一面社会文化的镜子。它展现了当代青年群体的自信与活力,也暴露出公众在审美与道德评价上的分歧。媒体人的分享行为在流量机制下获得关注,却也引发了关于职业责任与传播伦理的思考。事件虽小,却折射出当下社会在价值观、审美观与媒体生态上的复杂互动。

回望整个事件,从视频传播到舆论发酵,再到公众反思,这一过程本身就是一次“社会文化的集体对话”。我们应当看到啦啦队背后的体育精神,尊重不同的文化表达,同时呼吁媒体与公众共同守护理性与善意。只有在多元、包容、审慎的舆论环境中,青春与活力才能以更健康、更积极的方式被看见与理解。